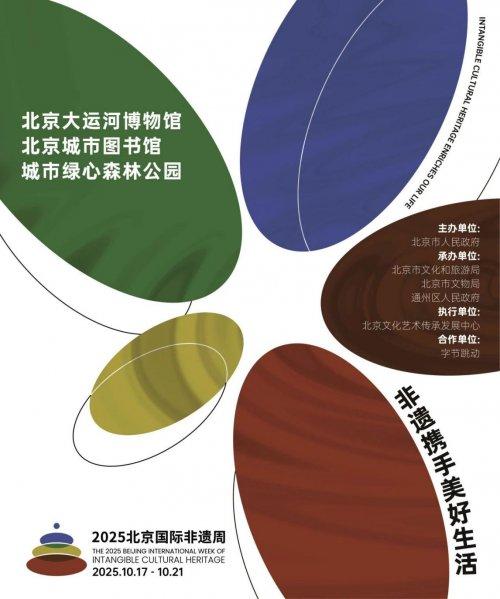

文化京圈儿专题报道:2025北京国际非遗周--用传统智慧焕新美好生活

文化京圈儿新闻中心 闻铎雅 王兴莉 丁原 赵琪 王浩宇

中国.北京 | 2025年10月

导语:

非遗不止是历史的智慧,亦是点燃未来美好生活的火种;是传统和当下的创造性连接。2025年10 月 17–21 日,由北京市人民政府主办、北京市文化和旅游局、北京市文物局、通州区人民政府承办的2025 北京国际非遗周在北京城市副中心举行(大运河博物馆、城市图书馆、绿心森林公园)。来自61 个国家的近万件展品与300 余场活动,以“非遗携手美好生活”为主题,展示一套正在成型的全球“共创语法”——让传统智慧转化为当代社会的解决方案与未来生活的底层能力。

一、开幕盛典:文明回声 —— 一次关于文明对话的深度实验

2025年10月17日晚,北京大运河博物馆。侗族大歌的清澈嗓音与格鲁吉亚复调民歌在穹顶下交织,这不是简单的节目编排,而是一次关于文明对话的深度实验。组委会将这场开幕演出命名为"文明回声",其深意在于:真正的文明对话,不是各自独白,而是在共鸣中创造新的和声。

三大突破性实践:

1. 数字敦煌的活化语法:全息投影让静态的藻井图案随音乐律动,文物从"被观看"变为"参与对话"

2. 丝路服饰的转译智慧:京绣传承人与意大利丝绸艺术家同台,展示技艺如何在碰撞中催生新物种

3. 生态材料的未来宣言:所有舞台装饰采用可降解竹材,非遗的可持续智慧成为当代问题的解决方案

二、重新定义非遗的时空坐标:非遗不仅是历史智慧传承,也是未来美好生活的创造性火种

2.1 重新定义非遗的时空坐标,跨越时空的生态智慧——让传统成为面向未来的语言

在"非遗匠心·焕新生活"国际展区,每个展品都在诉说一个核心理念:非遗不止是历史的智慧,亦是点燃未来美好生活的火种;是传统和当下的创造性连接。中国叶画非遗传承人师亮的艺术,也为这一理念提供了凝练的东方表达。他将“天人合一”的哲学浓缩于方寸树叶,其作品在北京冬奥会作为“文化信使”,向世界展现了这一古老智慧如何成为可流通的文明对话媒介。

马来西亚"可峇雅"传统服饰与格鲁吉亚纺织品并列,策展人阐释:"我们刻意打破地域界限,让两种技艺共同回应'慢时尚'的全球议题。这证明传统智慧蕴含着解决现代危机的密码。"

墨西哥木雕艺术家的创作笔记更深刻地指出:"我们雕刻的不仅是动物形态,更是濒危物种的基因记忆。每个纹样都是祖先对生物多样性的理解,这是跨越时空的生态智慧。"

2.2 从保护到激活的新标准

本届非遗周创造性地建立了新的评估体系:“据非遗周社会影响力报告,社区参与度提升至62%,青年共创率达到58%,解决方案转化率突破45%——这三个数字成为衡量‘非遗激活力’的新指标。

北京市文化和旅游局副局长郑芳在开幕式致辞中强调:"我们搭建的不是展台,而是平台;留下的不是热点,而是火种。“

三、技术赋权:数字时代的非遗新生态

3.1 全球数字实践的北京贡献

• 敦煌石窟寺群风险监测平台:实现从"抢救性保护"到"预防性保护"的范式升级 • 大运河数字孪生系统:将沿线136个非遗点位(据通州区文旅局数据)转化为可交互的生活场景 • 香港"虚拟非遗导览":单周访问量破百万,证明数字空间的文化承载力

这些实践印证了一个趋势:技术正在打破"保护与创新"的二元对立,构建跨文化、跨时空的共享机制。

3.2 从数字存档到活态传承

通州区发布的"大运河非遗数字地图"不仅是一次技术创新,更是一次认知革命。游客扫码即可了解每一项技艺的传承谱系,还能通过AR技术"体验"失传技艺的制作过程。这种从"知道"到"体验"的转变,正是非遗活化的关键。

四、全球实践:中国智慧的在地化转译

当北京非遗周的理论在被业界讨论的同时,一个很具实验性的实践也在欧洲落地。,2025年11月21日,由暖光九紫书苑与全球青年领袖联盟、奥地利格拉茨大学孔子学院联合创办的"中国轻文化体验馆",将在格拉茨大学孔子学院及奥地利一处千年城堡同步启幕。这标志着中国文化出海进入新阶段。

4.1 主题升维:从文化展示到价值共建

中国轻文化体验馆2025-2026的年度主题为"生·共长"(Becoming, Together),与北京非遗周的精神同频共振。

• "生":既是东方哲学的生命力,也是现代困境的生活解决方案 • 共长:超越单向输出,追求与当地社区的相互滋养

格拉茨大学孔子学院院长陈万杰博士阐释其哲学基础:"我们选择的不是最'中国'的主题,而是'全人类'的主题。'生'的哲学,回应的是全球共同面临的心灵匆忙与连接断裂。中国轻文化体验馆,成为孔子学院在文化传播与海外交流实践中的创新载体,为中国非遗等传统文化走出国门、实现海外可持续传播提供了有力支撑和新动能。

4.2 空间叙事:学术与情感的对话场域

体验馆创造性地设置双场馆,构建完整的体验生态:

1. 格拉茨大学孔子学院作为"思想的实验室",推动学术深度对话

2. 千年城堡作为"情感的沉浸场",实现历史与当代的美学融合

这种布局本身就在演绎新的文化语法:学术思想与生活艺术并重,殿堂美学与日常体验交融。

4.3 行动哲学:从宏大理念到日常修行

中国轻文化体验馆创始人、暖光九紫书苑院长吴丽娟女士揭示了核心理念:"我们的核心工作是'文化的转译与共享共创'——将东方哲学智慧,与欧洲生活方式融合,转化为可触摸、可使用的'生活粒子'。"

• 产品即媒介:非遗汝瓷、香云纱制品成为美学与理念的载体 • 体验即修行:精心设计的"日常修行"让文化在使用中内化 • 空间即道场:成为融合传统文化底蕴与现代生活美学的沉浸式探索场域。

这一整套“转译与共创”的方法论,其背后依托于一套清晰的IP升维战略。暖光九紫书苑与其独家IP战略合作伙伴——“VICTORIATOPS维多利亚的礼物”,将其“我与世界互为礼物”的哲学理念与“原型识别”工具深度融入此过程,为“产品即媒介”与“体验即修行”提供了坚实的底层架构与精神内核,共同构筑了以““Becoming, Together生·共长”为起点的,一套高辨识度发展演进的战略体系,确保文化转译的精准性与共创实践的可持续性,

中国轻文化体验馆不仅仅是一个文化项目,“更是一场关于「如何在这个时代有尊严地美好生活」的社会实践。。中国轻文化体验馆的落地,为中国文化的国际传播树立全新范式——不是输出答案,而是共享方法;不是展示过去,而是共创未来。

五、生态重构:教育、产业、传播的创新融合

本届非遗周最深刻的突破,在于它清晰地展示了一条从文化‘展览’迈向产业‘生态’的成熟路径

5.1 教育链的革命性突破

• 张家界实景课堂:非遗从"表演项目"变为"活态教材",年覆盖学习者超300万 • 通化"非遗街区":老城更新中实现"一步一景皆非遗",教育在场景中自然发生

5.2 产业链的价值重塑

河南非遗工坊的双轨模式证明传统技艺的现代价值:

• 高端定制:单件作品价值提升300%-500%,彰显文化深度 • 科技化产品:非遗元素智能穿戴设备获68%年轻用户,展现创新活力

这种从“保护”到“活化”的产业思维,在中国基层的实践中同样迸发着火花。中国轻文化体验馆的合作伙伴之一山西省长治市潞州区文旅局非遗工作保护工作者尚向斌此次带着山西省省级非物质文化遗产代表性项目“上党女红(gong)”非遗项目——“锦绣虎艺”来到非遗周,虎头虎脑的手作以其鲜明的文化辨识度在国际非遗周广受市场欢迎,成为将传统技艺转化为当代消费品的一个成功案例。

5.3 传播链的范式变革

"非遗发展共创营"促成36位传承人与35组内容创作者结对,产生短视频播放量7.8亿次(据各大平台数据),证明"传统技艺 当代表达"能够创造现象级传播。

六、未来议程:迈向2030的非遗新哲学

当非遗周落下帷幕,它留给世界的最大遗产是重新定义了非遗的时空坐标:

时间维度:非遗不是过去的遗存,而是未来的种子。景德镇陶瓷技艺在航天材料中的应用,证明传统智慧的前瞻性。

空间维度:非遗不再属于特定地域,而是全球公共产品。土耳其大理石纹水画与中国水墨画的在线工作坊,吸引全球数十国学员参与,展现文化共享的无限可能。

UNESCO文化助理总干事埃内斯托·奥托内的评价切中核心:"北京非遗周展示了一种重要可能——当文明对话找到新的语法,人类就能在传统与未来间建立创造性连接。"

结语:从保护到共享共创

在气候变化、技术裂变、文化冲突的当下,2025北京国际非遗周展现了一个深刻转变:那些曾被边缘化的传统智慧,正在成为新生活的进化的能源和钥匙。

当非遗从博物馆的展柜走向生活的每个角落,当北京的理念在奥地利的城堡中生根发芽,我们见证的不仅是一场文化盛宴,更是一次文明认知的革新。真正的生命力,从来不在固守边界的纯粹,而在持续对话中迸发的无限可能。

这种从‘被保护’到‘被共享共创’的转变,正是一个健康、开放的文化生态形成的标志,也是北京非遗周向世界发出的‘全球信号’与所提供的‘中国方案’的核心。

文化京圈儿认为,非遗不是过去的故事,而是未来的语法;当文明相遇,未来的形状才开始显现。

数据来源说明:主办方公开信息、相关部委发布与主流媒体综合;本文为文化京圈儿新闻中心原创报道与评论员观察,最终数据与官方口径为准。【本文由文化京圈儿新闻中心原创出品,转载请注明来源】

建议【延伸阅读】

• 《UNESCO全球非遗保护趋势报告》

• 《中国非物质文化遗产创新发展白皮书》

• 《数字技术赋能非遗保护国际案例集》责任编辑:韩璐(EN053)