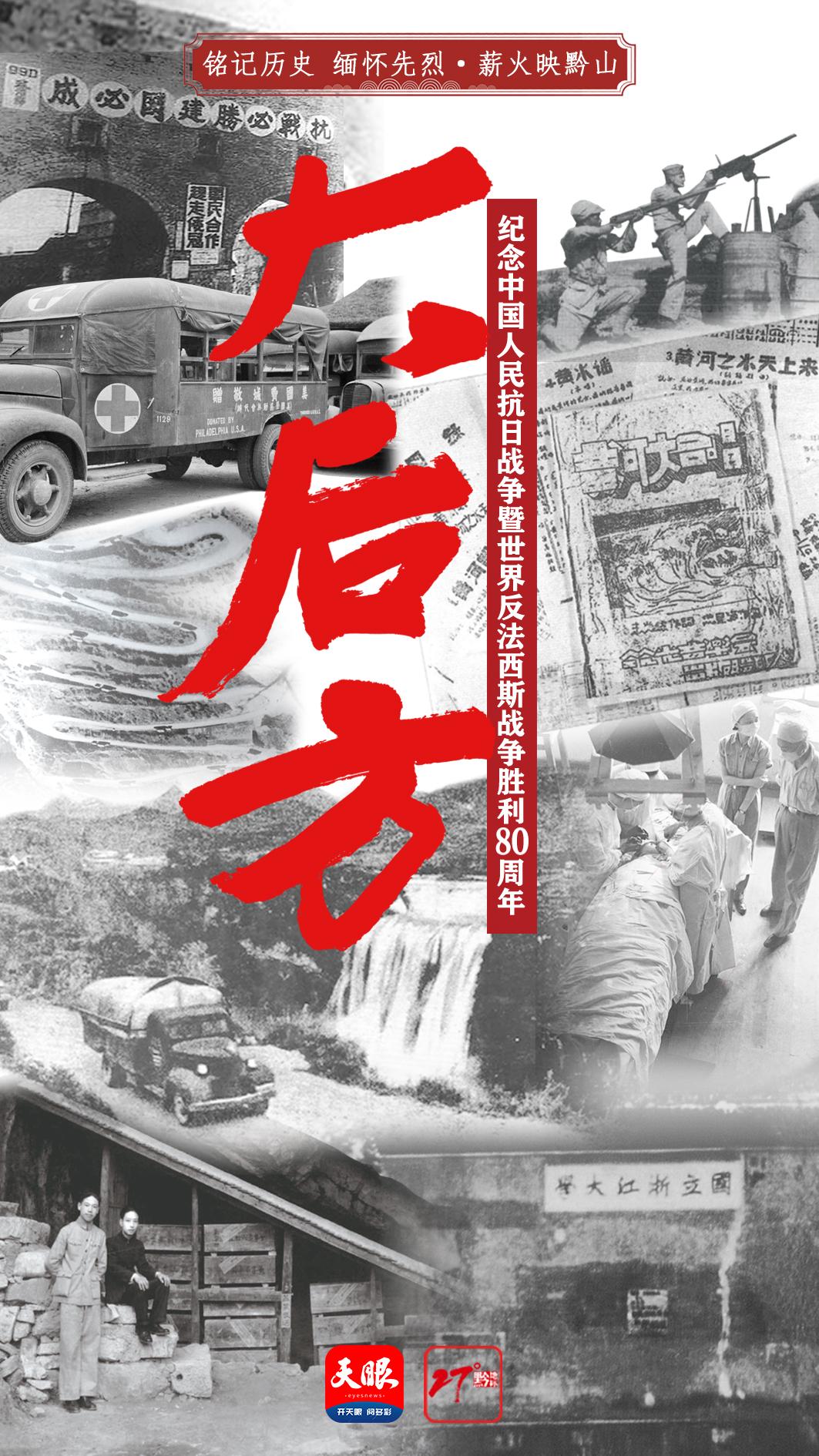

大后方 | 传唱着他们唱过的歌,传唱着他们的故事

点击下方音频

↓↓ ↓ ↓ ↓

即可在线收听

当你听完这首《筑光之城》,或许很难想象,其灵感源自80多年前贵阳街头一群年轻人,在战火硝烟中的激昂歌唱。

1937年,七七事变的炮火震动华夏。在西南腹地的贵阳,一个名为“筑光音乐研究会”的音乐爱好者自发组织,正在被抗日救亡洪流迅速重塑……

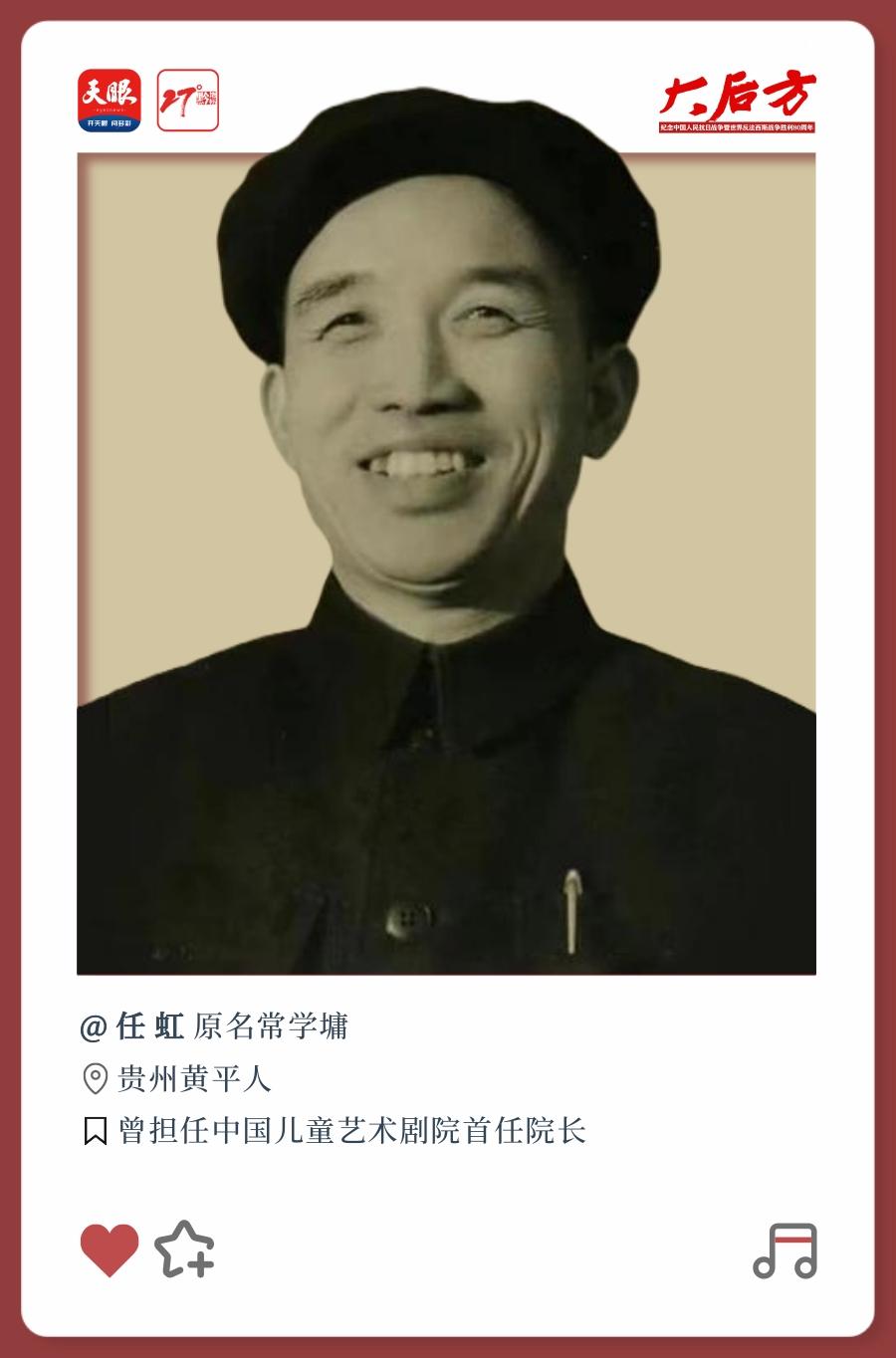

在中共贵州地下党的引导下,曾就读于上海国立音乐专科学校的任虹(原名常学墉)、谢凡生(原名谢名荣)等进步音乐人士加入筑光音乐研究会并担任起指导工作。

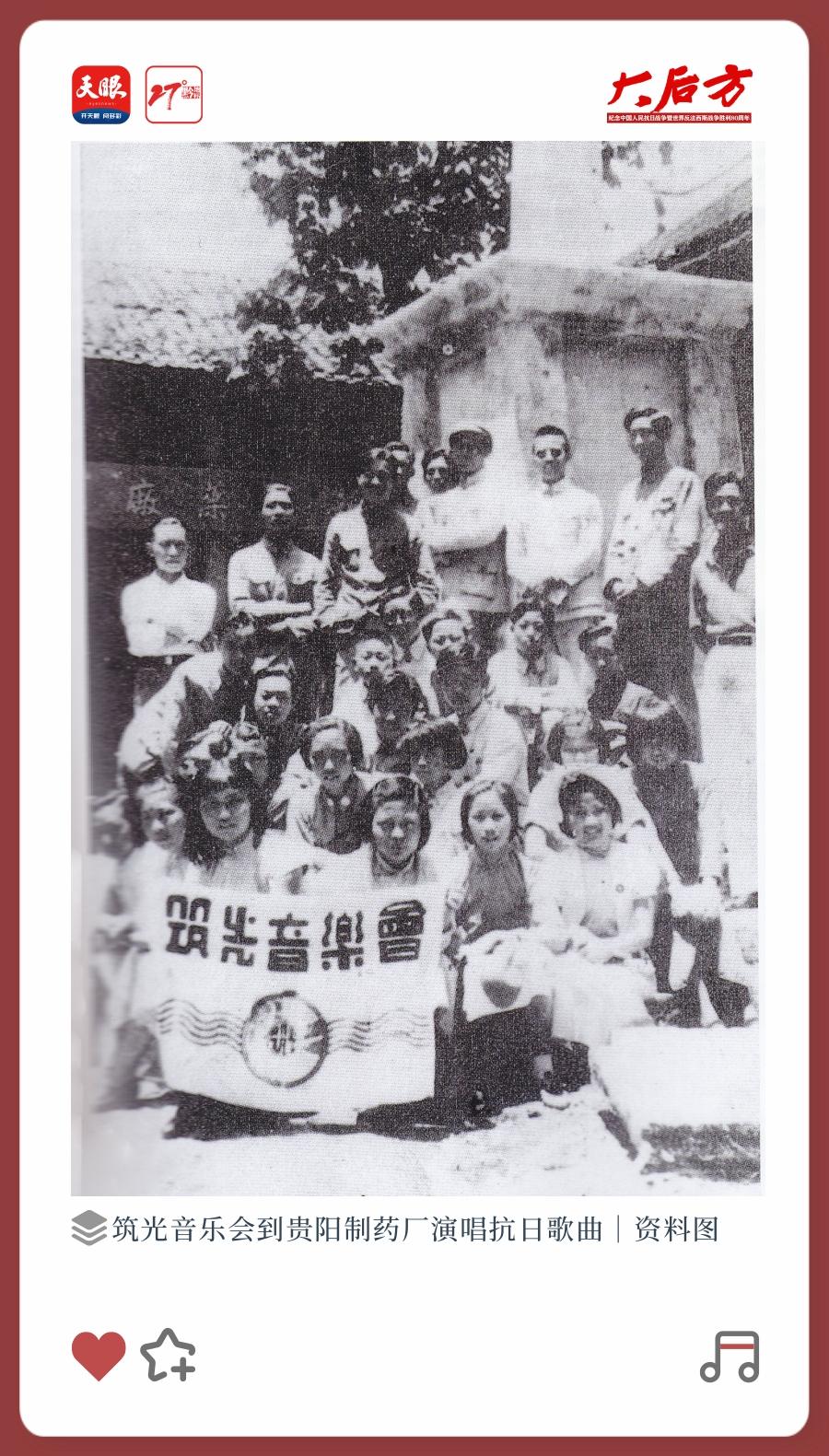

“筑光”的转型迅速而有力。1937年,九一八事变发生6周年之日,贵阳各界举行活动。筑光音乐研究会的会员们走上街头,以天为幕、地为台,悲愤唱起《九一八小调》,诉说国土沦丧的痛楚;高歌《义勇军进行曲》,发出“起来,不愿做奴隶的人们”的呐喊……歌声在筑城久久回荡。

音乐的力量在于凝聚。1938年5月28日,筑光音乐研究会联合黄钟音乐会、贵阳医学院歌咏队、达德中学歌咏队、贵阳联合口琴队及儿童联合歌咏队等6个音乐团体举行联合音乐演奏会。

1938年深冬,筑光音乐研究会联合贵阳音乐界在群新电影院举行劳军演奏。“走!朋友,我们要为民族战斗……看,光明已在向我们招手!光明已在向我们招手!”

筑光音乐研究会的脚步不仅限于城市。逢寒暑假,会员们深入清镇、平坝、惠水、龙里、息烽等县及贵阳周边区乡进行抗日宣传。贵州山歌剧《送郎打日本》尤其受到百姓欢迎。

1940年夏天,《黄河大合唱》的曲谱从延安寄到贵阳。筑光音乐研究会的会员们立即组织抄写排练,力求让这震撼的旋律尽快传遍贵阳。

然而,这声势引起了国民党当局的忌惮。同年6月,筑光音乐研究会被强行解散。一个以歌声为刃战斗了3年的团体(1937-1940),在高潮处戛然而止,留下了永不消逝的回响。

而近一个世纪后,历史从未沉默,一直有人传唱着他们唱过的歌,也传唱着他们的故事。这首歌曲,就是今天我们写给他们的回信。

贵州日报天眼新闻记者

词曲、制作、图文设计/王子琪

封面海报设计/赵怡

编辑/赵珊珊

二审/姚曼

三审/黄蔚