当敦煌壁画遇上文艺复兴:烟台开发区一中的“坦岩艺术工作坊”火出校园

大众网通讯员 潘晓良 烟台报道

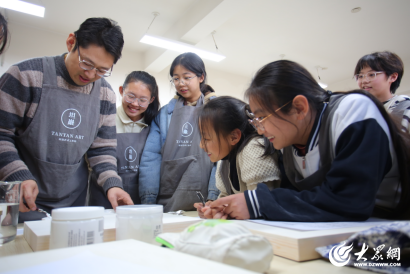

在烟台开发区第一初级中学的画室里,一群初中生正用磁山采集的赭石研磨矿物颜料,他们的画架上同时摆放着临摹敦煌壁画的岩彩板和调配蛋彩颜料的调色盘。这种时空交错的场景,正是该校“坦岩艺术工作坊”的日常。自2023年12月成立以来,这个以“东岩西坦”为特色的艺术工坊,不仅让学生们在千年古法与西方经典中自由穿行,更让传统美术教育焕发出令人惊叹的创造力。

一盒颜料里的文明对话

走进工作坊,最引人注目的不是完成的作品,而是满墙的“材料档案”:金沙滩的细沙、磁山的赤铁矿、长岛的砣矶岩与进口的威尼斯石膏并列摆放,海边的贝壳与鸡蛋、酪素等材料共处一室。这些看似毫不相干的物件,实则是打开东西方艺术之门的钥匙。

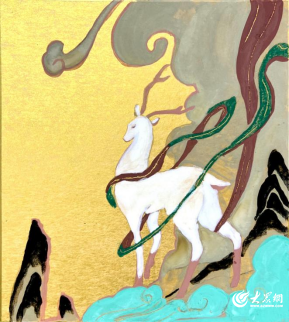

“研磨孔雀石时,我忽然理解了《千里江山图》的青绿为何千年不褪色。”初二学生段清柔展示着她的岩彩习作。学生们在复原古代矿物颜料时发现:新疆的青金石与烟台本地的贝壳粉叠加,竟能产生类似当代艺术的肌理效果。而当他们将这种技法与坦培拉绘画中的群青调制对比时,意外发现了东西方色彩美学的共通密码。

初一学生郑智善正用自制的鸡蛋乳液临摹波提切利的《春》。“原来蛋清能让颜色产生珍珠光泽!”她兴奋地说。

这种对文艺复兴时期媒介配方的还原式学习,最终催生出令人惊艳的创作迁移——学生们将坦培拉技法用于烟台渔灯节题材,让传统民俗画面呈现出教堂壁画般的圣洁质感。

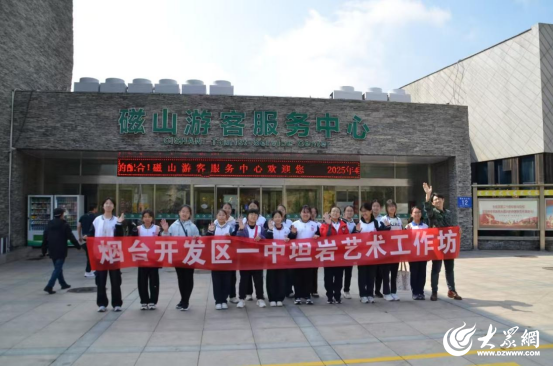

大地采集:一堂行走的美育课

工作坊的特别之处,在于把黄渤海沿岸变成了露天课堂。周末,学生们带着地质锤和标本袋走进自然:磁山的赤铁矿化作敦煌壁画中的朱砂,长岛的黑曜石变身坦培拉画的深灰底色,就连金沙滩的细沙都成了画布基底的最佳材料。

“以前觉得艺术离我们很远,现在发现家乡的泥土石头都能变成颜料。”学生张茹捧着她用海阳红土创作的《大秧歌》系列说道。

更令人触动的是,学生们将采集过程制成《大地色卡》,用GPS标注每个材料的来源地——这不是简单的写生记录,而是一部用脚步丈量的“地域美学图谱”。

古法新生的跨界实验

在工作坊的展示区,一组“会说话”的文创产品吸引着参观者的目光:嵌着贝壳粉的坦培拉手机壳,用矿物颜料绘制的动态二维码书签,甚至还有结合岩彩技法的蓝牙音箱。这些作品背后,是传统技艺与数字技术的奇妙碰撞。

“我们把《药师经变图》的临摹过程做成3D动画,扫码就能看到壁画‘活’过来。”负责新媒体运营的潘老师介绍道。

学生们用显微摄影记录颜料结晶过程,将岩彩制作工序转化为短视频教程,在微信公众号《画局》上,千年壁画与蛋彩画技法重获新生。《烟台千里江山图》岩彩长卷,将蓬莱阁、昆嵛山等标志性景观融入青绿山水;坦培拉作品《渔灯节》用文艺复兴的笔触勾勒出胶东渔民的豪迈身影。

令人称道的是,所有作品的颜料、画布甚至粘合剂,全部由学生亲手制作。

美育新范本的启示

“我们不是在培养画家,而是在播种文化基因。”工作坊负责人潘老师道出教育初心。在这个看似“不务正业”的美术课堂里,物理课学的酸碱反应用于颜料固色测试,化学课的乳化原理解释坦培拉媒介配方,历史课上的丝绸之路考证化作岩彩材料溯源。

家长王女士发现女儿的变化:“她现在旅游时会盯着古建筑的彩绘看半天,还能说出哪些颜色可能来自矿物颜料。”

这种改变正是工作坊期待的——当孩子们用烟台牡蛎壳粉点缀蛋彩画时,他们完成的不仅是艺术作品,更是在续写文明交融的新篇章。

如今,这个不足百平的工作坊已成为区域美育标杆,其经验被多所学校借鉴。它证明,真正的艺术教育不必在传统与现代间二选一,当敦煌画工与文艺复兴大师的智慧通过少年的双手相遇,文化的生命力便在此刻绽放。正如学生作品展墙上那句标语:“古老的颜色永远年轻”——这或许就是对“何以中国”最生动的青春注解。