悬崖走钢丝!烟台毓璜顶医院骨科成功剥离26厘米巨瘤,精准“解绑”坐骨神经

鲁网11月4日讯(记者 魏萱 通讯员 李成修 马瑾)26厘米,约等于成人手臂的长度——当这样一个巨大肿瘤如“恶蟒”般盘踞在大腿深处,将掌管行走功能的坐骨神经“死死绑架”,并裹挟股动脉、腘动脉等关键血管时,手术切除如同在“悬崖边缘走钢丝”。多切一毫米可能致终身瘫痪,少切一毫米则肿瘤复发,碰及血管更会引发致命风险。近日,烟台毓璜顶医院骨科李桂石博士团队,在人体最复杂的“雷区”中精准操作,成功为61岁的崔先生(化名)完整切除巨瘤,且奇迹般保留了坐骨神经与重要血管功能,上演了一场惊心动魄的“极限剥离术”。

巨瘤盘踞“魔鬼区域”,手术难度堪称“悬崖走钢丝”

61岁的崔先生曾患胃癌,身体本就虚弱,此次又因右侧大腿持续疼痛、活动受限就诊。影像检查结果让所有人倒吸一口凉气,其右侧大腿股骨与内收肌群的狭窄间隙内,长着一个长径达21.2厘米(手术实测18×10×8厘米,侵犯路径全长26厘米)的巨大软组织肿瘤——这个位置,堪称骨科手术的“魔鬼区域”。

“肿瘤把坐骨神经‘裹’得严严实实,与神经外膜零距离贴合,股动脉、腘动脉就在侧后方搏动,像两颗随时会引爆的定时炸弹。”主刀医生李桂石博士详细评估后,用“悬崖走钢丝”形容手术的极端凶险,“手术刀的边界必须以毫米计算。切深了,坐骨神经损伤会导致右腿永久瘫痪;切浅了,肿瘤残留必然复发;术中哪怕轻微碰擦大动脉,都可能引发大出血,危及生命。”

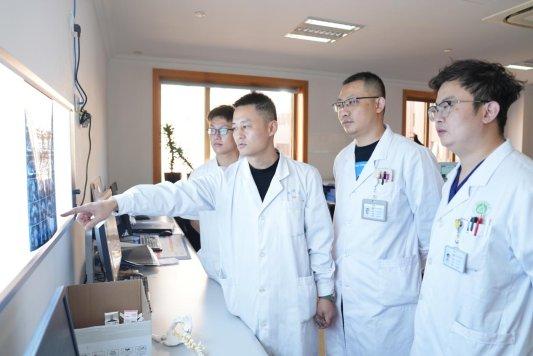

李桂石(左二)为患者制定治疗方案

更棘手的是,崔先生有胃癌病史,身体耐受度差,手术时间越长、创伤越大,术后恢复风险越高。但对他而言,彻底切除肿瘤是避免病情恶化、挽救肢体功能的唯一机会。

刀尖上的“极限解绑”,数小时精细操作,毫米级分离神经血管

面对这块“烫手山芋”,李桂石团队没有退缩,经过多轮病例讨论,制定了“精准解剖、层层剥离、优先保神经血管”的手术方案。

手术当日,在全麻状态下,李桂石主刀,逐层切开患者皮肤、皮下组织与肌肉,当手术视野打开,现场情况比术前预判更严峻。瘤体积巨大,与周围肌肉、筋膜粘连严重,被“绑架”的坐骨神经已因长期压迫变得纤细,而股动脉、腘动脉的搏动清晰可触,稍有不慎便会“引爆”风险。

李桂石凭借扎实的解剖学功底和数十年积累的临床经验,手持手术刀,将视线聚焦在肿瘤包膜与神经外膜之间那层薄如蝉翼的间隙——这是唯一安全的“剥离通道”。他屏住呼吸,以毫米为单位缓慢推进,每一次下刀、每一次分离都精准可控,小心翼翼地将肿瘤与坐骨神经一点点“剥离开”。同时,团队成员密切配合,实时监测神经电生理信号,确保神经功能未受损伤。

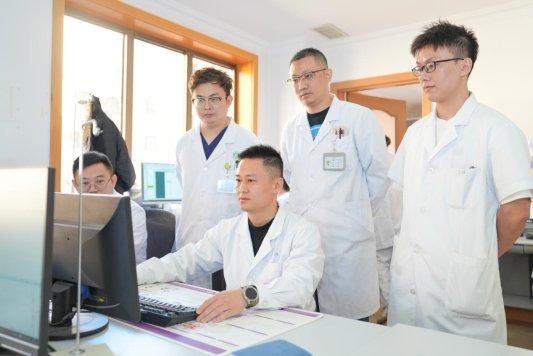

李桂石(中)与团队讨论患者病情

数小时里,手术室寂静无声,只有器械碰撞的细微声响。当坐骨神经被完整从肿瘤上“解绑”并妥善保护后,团队又转向血管分离,将被肿瘤裹挟的股动脉、腘动脉逐一游离、避开。最终,这个侵犯路径长达26厘米的巨大肿瘤被完整“连根拔起”,称重达2斤。

术后快速康复,从“瘫痪边缘”到“稳步前行”

手术全程顺利,未出现任何神经、血管损伤。术后,在骨科医护团队的精心照料下,崔先生的右腿疼痛迅速缓解,下肢感觉、运动功能均正常保留。术后第3天,他便能在助行器辅助下下地活动;经过一段时间的康复锻炼,如今已能稳步行走,彻底摆脱了“腿保不住”的恐惧。

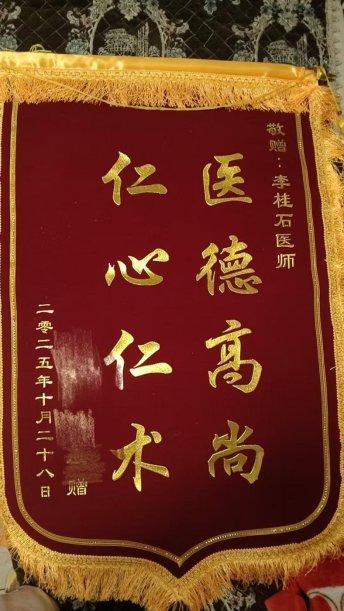

“我以为这条腿肯定废了,没想到李博士真的把肿瘤切了,腿还能正常动!”康复后,崔先生和家人专程向李桂石博士团队表达感谢,言语间满是激动。

医教研三翼齐飞,临床攻坚滋养科研,人才培养结出硕果

这场惊心动魄的“悬崖走钢丝”,不仅是李桂石博士团队临床技术实力的展现,更是烟台毓璜顶医院骨科深厚底蕴的缩影。科室在攻坚克难、勇攀医疗技术高峰的同时,始终将人才培养和科研创新放在重要位置,形成了医疗、教学、科研三翼齐飞、互为促进的良好局面。同时,高度重视青年医师培养与科研创新,鼓励团队将临床中遇到的复杂病例、手术经验转化为学术成果。

近日,科室再传喜讯——在李桂石博士团队的悉心指导下,科室研究生首次登上了中华医学会骨科学术会议(COA)这一全国骨科领域的顶尖学术舞台,其基于临床实践撰写的论文成功收录并进行大会汇报。这一突破,标志着科室在人才培养上迈出坚实一步,也实现了“临床实践—科研创新—人才成长—医疗提升”的良性循环。

专家简介:

李桂石,临床医学专业博士,副主任医师,硕士研究生导师,山东省医学会骨科学分会基础学组委员,山东省医学会地方病分会委员,山东省疼痛医学会癌痛与姑息治疗青年专业委员会委员,山东省医师协会手足骨科青年专业委员会委员。J of orthopeadic surg 杂志审稿人。主攻骨关节疾病、周围神经损伤、运动损伤、四肢肿瘤疾病的诊治,熟练完成髋膝关节置换术,膝、肩髋肘腕踝关节镜千余例,尤其善于应用显微外科技术完成骨关节功能重建矫形、肢体创伤修复等手术。在骨关节疾病及骨肉瘤发病机制、周围神经损伤及临床解剖学等基础研究领域有较深造诣。2016年赴德国哈尔伯施塔特医院研修,参加2018年俄罗斯足球世界杯友谊赛医疗保障工作,并获得顿河体育局贡献奖。在研山东省医药卫生计划一项,完成课题山东省自然基金一项,烟台市计划一项,参与国自然课题一项。主编泰山基金专著一部,主译人民卫生出版社专著一部《膝关节置换的软组织平衡》,副主编《肩肘外科学技术第二版》(北医出版社),参编专著四部,以通讯作者及第一作者发表SCI及中华论文十余篇。

责任编辑:管晓慧