山东七旬老人独自赴京送“科研快递”,想为农业搭把手

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 胡玲玲 路董萌 实习生 苏桐

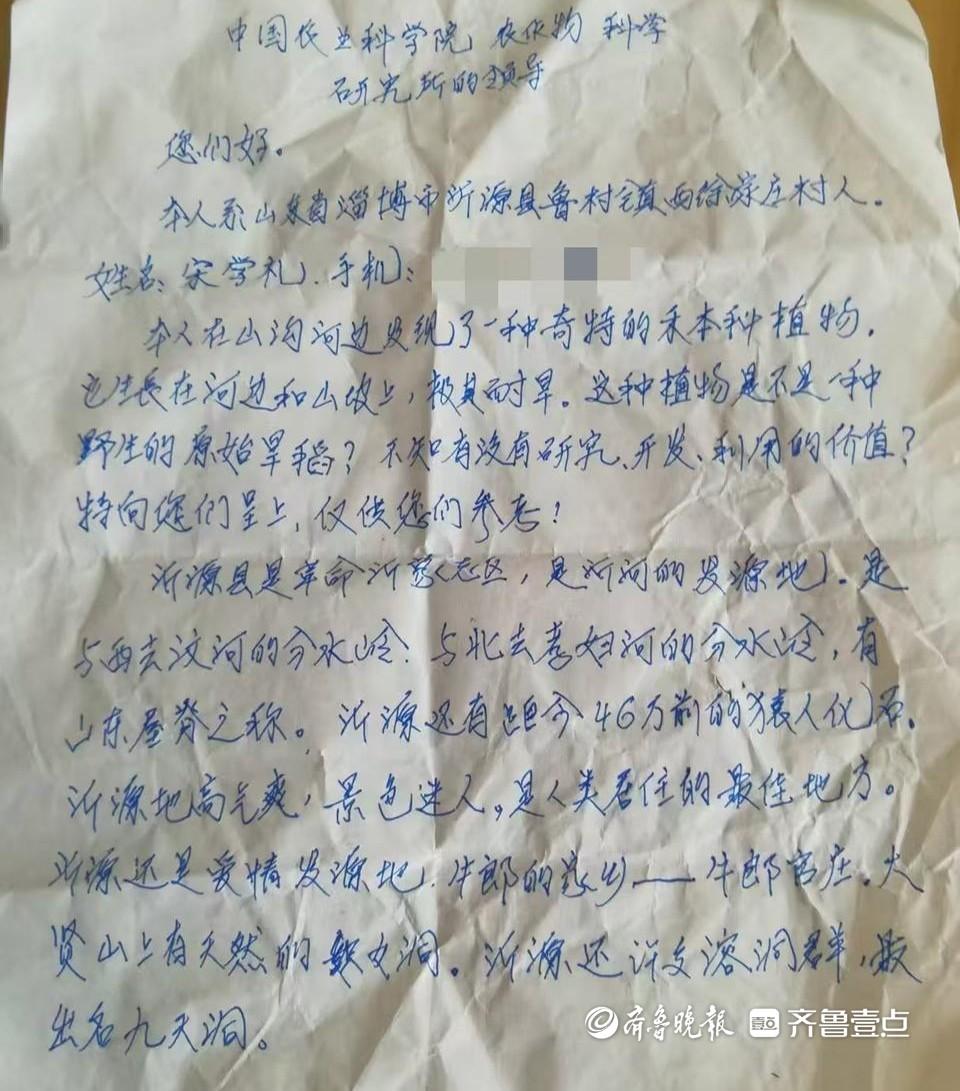

“本人在山沟河边发现了一种奇特的禾本种植物,极其耐旱。这是不是野生的原始旱稻?不知有没有研究、开发、利用的价值?”近日,一位七旬老人跨越500多公里,从山东淄博沂源县独自将植株样本送到位于北京的中国农业科学院一事,引发广泛关注。8月6日,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者采访到老人宋学礼,听他讲述背后的故事。

图片由受访者提供

据宋学礼介绍,两个月之前,他在地里干活的间隙,去河边洗了把脸,不经意间发现了一株野生的植株,因这种禾本种植物生长在山坡上,极其耐旱,据此,他推断可能是“野生旱稻”。

宋学礼联想到袁隆平的事迹。1970年,袁隆平的助手在当地农场员工的帮助下,于海南一处沼泽中发现了后来被称为“野败”的雄性不育野生稻。袁隆平以它为母本,培育出了200多粒“野败”的第二代不育株稻种种子,至此,杂交水稻研究终于找到了突破口。

虽然已经年逾古稀,宋学礼还是怀着一颗好奇的心,想要弄明白这棵植株到底是什么。等到农活都安置妥当后,8月4日,宋学礼独自一人踏上了前往北京的火车,想要寻找一个答案。宋学礼说,今年他71岁,有着接近50年的党龄,这次他就是希望能够实现初心,愿自己的发现能给农业科研事业做点贡献。

抵达北京后,8月4日,中国农业科学院的工作人员张女士看到身穿白衬衫,佩戴党员徽章的宋学礼,老人拿着一张已经有很多折痕的信件和与一棵自己采集的植株,希望上交到专业的研究机构。

“看到老人真的很赤诚,就直接来到这里,问有没有人认识植株,我当时一下子就可震撼了。”张女士此前在接受媒体采访时表示,单位里研究旱稻及野生稻的同事初步判断,宋学礼带来的植株并非野生稻,但仍具有一定研究价值,目前已有科研团队与老人取得联系。

不少网友在相关视频的评论区留言,为宋学礼的行动点赞:“科研如果有群众支持,是可以提高效率的”“哪怕千万株里只有一株是对的,那也是大善事”“想到了我爷爷,这真是太可爱了,农民永远这么淳朴可敬”……

据宋学礼透露,华中农业大学湖北洪山实验室已经有科研人员联系过他,“今天上午我买好保鲜膜,明天就去县城邮局寄样本。”6日下午,记者联系到该实验室的工作人员,对方表示,目前仅看图片,还是无法确定植物是禾本还是草本作物,需要等待收到实物后,再做进一步鉴定。